岡山で宮大工を目指すなら、西大寺観音院の中にある宮大工養成塾は注目すべき選択肢です。本記事では、宮大工の役割や必要なスキルから始まり、養成塾の魅力や学費、学べる技術について詳しく紹介します。また、西大寺観音院の歴史や祭りにも触れ、宮大工としてのキャリアパスも提供。お寺の校舎で祭り参加や実践技術を学ぶ充実した体験を、ぜひご覧ください。

目次

宮大工とは、日本の伝統的な建築技術を用いて神社やお寺を建築する職人のことです。その技術は代々伝えられ、その美しさと精妙さには多くの人が魅了されます。木材の選定から細かな装飾に至るまで、一つひとつの工程に深い知識と高い技術が求められます。そのため、宮大工になるには長い年月をかけて経験を積むことが必要です。

宮大工の役割は、日本の伝統建築を守ることにあります。神社やお寺、城などの建築物は、歴史的価値が非常に高いです。宮大工は、これらの建築を修復し次世代へと継承していく責任を担っています。また、その歴史も古く、飛鳥時代から続く技術とされており、時代を経ていく中で日本独自の発展を遂げていきました。

現代においても、宮大工の技術は重要です。歴史的な価値を持つ建築物が、時の経過や自然災害によって損傷を受けた際、宮大工が修復作業を行います。また、修復が不可能な場合は、新築にてそれらの建造物を建てて行きます。

木造建築とは、主に木材を使用して建てられる建築物のことです。日本では古くから、木造建築が主流でした。世界最古の木造建築物で知られる法隆寺五重塔は有名で、木造建築物の高い耐久性は世界的に知られています。木造建築の凄みは、やはり「木組み」と言われる釘を使わずに木材を繋ぎ合わせる技術にあります。この技術が卓越しているからこそ、木造建築物は継続して修復する事が可能となり、高い耐久性を得ています。

宮大工は、多くの年月をかけて技術を磨きます。今日やって明日できる仕事ではありませんので、日々の努力が大切になります。また技術だけではなく、知識も必要になってきます。木材を取り扱うため、木材に関する知識も必要ですし、それ以外に大工道具・加工組立に関する知識、さらにいうなら社寺建築の歴史・意匠など多岐にわたります。宮大工になるためには、文武両道でオールマイティに学習していく必要があります。

宮大工養成塾は、現場で通用する宮大工を養成する専門教育機関として注目されています。当塾では、プロの宮大工になるために必要な礼儀礼節・生活習慣・体力・技術・知識を身に付けることができ、素人からプロになるまでの過程をサポートしているので、これからの職人を目指す方々にとって効果的な選択肢になると思います。また、宮大工を目指す同年代の仲間が全国で活動しているのは、宮大工養成塾だけ。岡山西大寺校・大阪道場・兵庫校・神奈川校・福岡校があり、自分に合った校舎で学ぶ事が可能です。

宮大工養成塾は、全く未経験の状態からプロになるまでに必要な事をトレーニングする学び舎になります。講師は経験豊富な現役の宮大工が務め、実践を通じて経験を積んで行きます。当塾の一番の特徴は、チャンスが非常に多い事です。技術とは、練習をしているだけでは身に付きません。本当に納品するする仕事を成し遂げてこそ、成長があります。失敗したら、終わりです。そういった緊張感の中で、する作業はこれまで多くの塾生を成長させてきました。また、一つの仕事を与えられるのではなく、自分から取りにいくのも特徴的です。仕事は与えらえるものではなく、ライバルとの競争に勝った上で獲得し、その仕事をこなしていく事に大きな価値があります。「仕事」という根本から学べるのは、宮大工養成塾以外にありません。

宮大工養成塾は全国に5拠点展開しています。北から神奈川校・大阪道場・兵庫校・岡山西大寺校・福岡校とあり、標準的な教育方針は同じですが、各校舎毎に特色があり、費用も多少異なるため、下記の校舎比較ページをご覧ください

宮大工体験をしてみて、校舎の雰囲気を感じて下さい!!

全国5拠点ある校舎の内、唯一お寺の中にあるのは岡山西大寺校だけ!!西大寺観音院や関係する神社仏閣のプロジェクトへの参加を通じて実践を積むことが可能になります。また、西大寺に関係する祭りにも参加する事で、日頃から寺院を支えて下さっている方々との交流が出来ます。

西大寺観音院は、高野山真言宗 別格本山の寺院で、751(天平勝宝3)年、観音菩薩の厚い信仰者だった周防国(山口県)の玖珂庄の藤原皆足姫が観音菩薩の妙縁を感じて金岡の郷に草庵を開基。千手観音を安置したのが始まりとされる。境内には、多くの古建築が並び、石門、仁王門、三重塔、本堂、牛玉所殿など大きな建物があります。

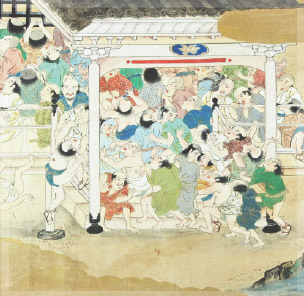

裸祭りは、天下の奇祭として広く知られています。その歴史は永正7年(1510年)忠阿(ちゅうあ)上人の時、修正会の結願の日参詣の信者に守護札を出したところ、これを戴く者は福が得られると希望者が続出し、やむなく参詣者の頭上に投与したので奪い合いとなり、身体の自由を得るために裸となり、無垢の信仰心は水垢離となり、遂に修正会と不離一体の今日の会陽の形が成り立ったと伝えられています。

お寺の中にある宮大工養成塾というのは何を意味するのか?西大寺観音院の大きな境内地の中には、多くの建物が存在します。これらの建物を修復・または新築する実践の機会が存在します。また、関係する神社仏閣の建築作業も岡山西大寺校の作業場が拠点となって行っていきます。

お寺を守る宮大工養成塾は、岡山西大寺校のミッション

寮は西大寺観音院から徒歩10分程度の所に一軒家があり、そこで塾生は衣食住の生活を行います。

部屋は個室とドミトリーがあり、寮費が異なります。宮大工は、生活そのものが修行であり、いかにムリ・ムダ・ムラをしないように効果的に修行をするのかが課題です。また修行というのは、大変ですが、岡山西大寺校では、個の能力も大切ですが、チームワークで課題に取り組んでいくのが特徴です。

チームの力を養えば、大きな事が出来る。つまりは、個の力も成長する

「お寺・まつり・地域」この3つのワードを大切にしています

西大寺観音院 坪井住職

「お寺・まつり・地域」と宮大工養成塾を繋げて頂き、伝統文化を後世に伝えている。

宮大工養成塾がお寺の中に出来る事で、地域の活性化に繋げていきたい。

宮大工養成塾岡山西大寺校

教育長代理 専属講師

田中 尚哉

宮大工暦 6年目

岡山西大寺校で行うプロジェクトの副棟梁として、現場の第一線を指揮していきます。

養成塾の卒塾生でもあるので、年齢が近く、最も近い立場での指導が出来ます。

教育長として、非常駐ですが私もサポートしていきます。

(大工道具を使った体験)

✅刃物研ぎ体験

✅鑿で穴彫体験

✅鉋削り体験

✅槍鉋体験

✅木組み体験

(境内を巡る体験)

✅お寺の歴史

✅建物を巡りながら建築解説

(その他)

✅塾生寮の見学(希望者のみ)