目次

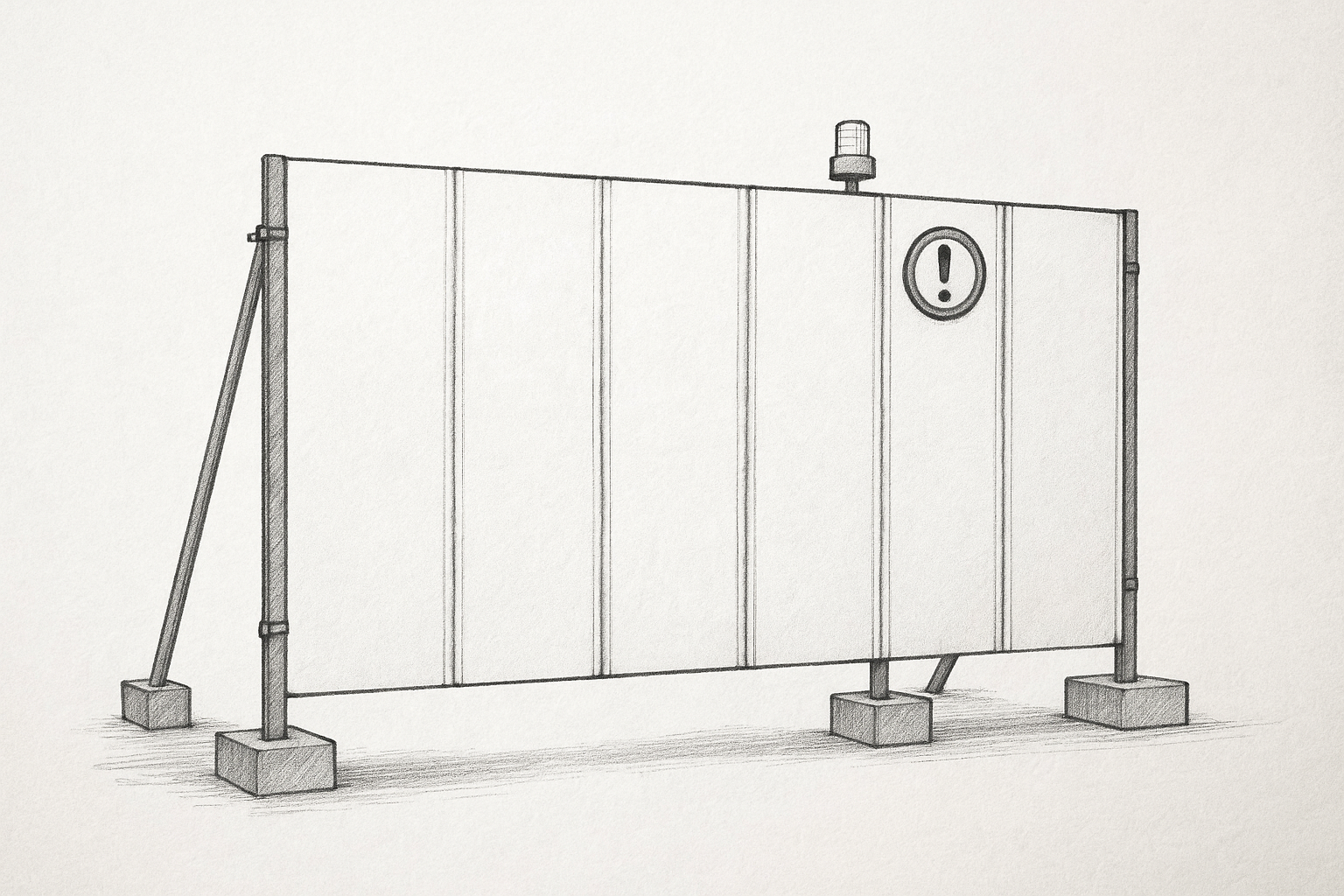

木造建築物で高さが13mもしくは軒高さが9mを超えるもの、または木造以外で2階以上の建築物の工事を行う場合は、高さ1.8m以上の仮囲いを設けなければならない。ただし、工事現場の周辺もしくは工事の状況により安全上支障がない場合には、この限りでない

仮設通路を屋内に設ける場合は、通路面から1.8m以内に障害物を置かない。鉄骨上の通路の場合は、通路幅は手摺り内側で60cm以上とする。勾配は30°以下とする。勾配が15°を超えるものには、踏桟その他の滑り止めを設ける

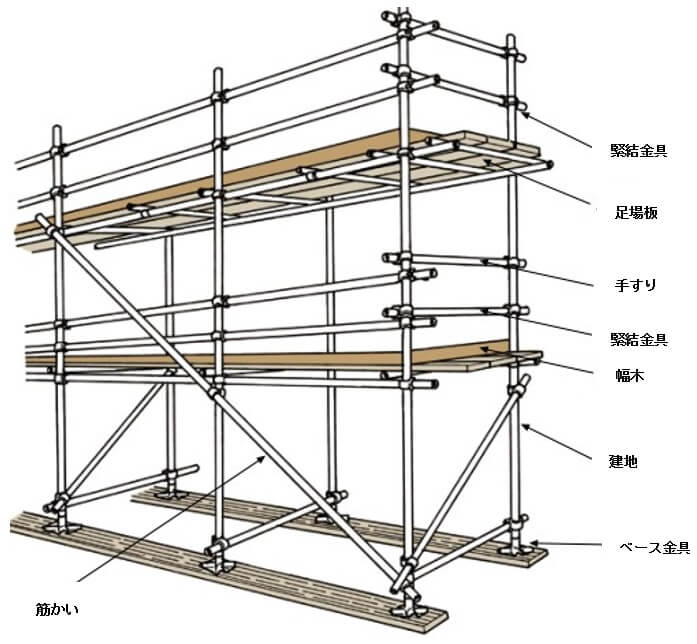

建地間隔は、桁行1.85m以下、梁間1.5m以下とする。建地の最後部から測って31mを超える部分の建地は、鋼管2本組とする。建地脚部には、ベース金物、敷板、敷角、脚輪付きの場合はブレーキなどの措置をして、建地脚部の滑動・沈下を防ぐ。

桁行方向のつなぎ材は、布間隔を1.5m内外とし、地上第1の布の高さは2.0m以下とする。建地間の積載荷重の限度は、建地間隔が1.85mの場合、400㎏とし、1.85m未満の場合、最大荷重を決める事が出来る。作業床の回数が3階以上の場合は、建地1本あたりの荷重限度を700㎏とする。

壁つなぎの間隔は、垂直方向5m以下、水平方向5.5m以下とし、壁つなぎの引張材の間隔を1m以内とする。

単管を用いた棚足場の組立において、3層3スパン以内毎に、水平繋ぎ、斜材などを設け一体化する。

高さ2m以上の作業場所には、幅40cm以上、床材間の間隔が3cm以下の作業床を設ける。原則として、床材と建地の隙間を12cm未満とする。床材は、転位脱落防止のために2点以上の支持物に取付る。足場板を長手方向に重ねるときは、支点上で重ね、その重ねた部分の長さを20cm以上とする

墜落により労働者に危険が及ぼす恐れがある箇所には、高さ85cm以上の手すり及び中桟(35cm以上50cm未満)を設置する。高さ10cm以上の巾木を設けるか、巾木に代わり、メッシュシート(外側)と防網(壁側)を設置する。

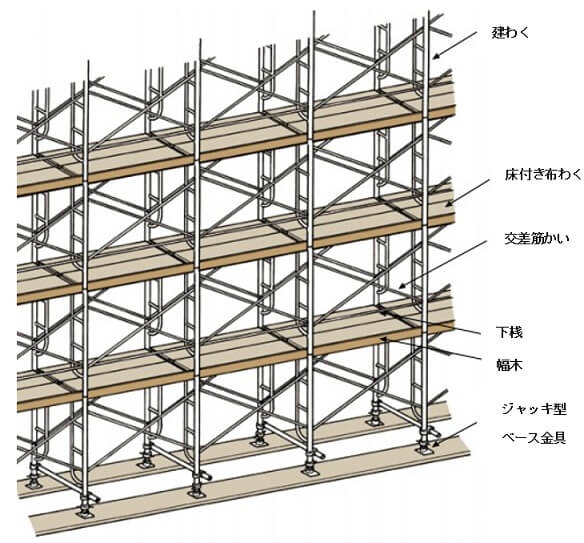

建地間隔は、高さ20mを超える場合及び重量物の積載を伴う作業をする場合は、主枠の高さを2m以下とし、かつ主枠の間隔を1.85m以下とする。建地脚部にはベース金物、敷板、敷角、脚輪付きの場合は、ブレーキなどの措置として、建地脚部の滑動・沈下を防ぐ。

足場の高さは、原則45m以下とする。

壁つなぎの間隔は、垂直方向9m以下、水平方向8m以下とする。引張材と圧縮材の間隔は1m以内とする

最上層及び5層以内ごとに水平材を入れる

高さ2m以上の作業場所には、幅40cm以上、床材間の間隔が3cm以下の作業床を設ける。原則として床材と建地との隙間を12cm未満とする。床材は転位脱落防止のために2点以上の支持物に取付する。足場板を長手方向に重ねるときは、支点の上で重ね、その重ねた部分の長さを20cm以上とする

墜落により労働者に危険を及ぼす恐れがある箇所には、「交差筋交+下さん(高さ15cm以上40cm以下)」を設けるか、もしくは、「交差筋交い+巾木(高さ15cm以上)を設置する。また、それらを兼用設置することもできる。巾木を設けない場合には、「交差筋交い+下さん+メッシュシート(外側)+防網(壁面側)」を設置する

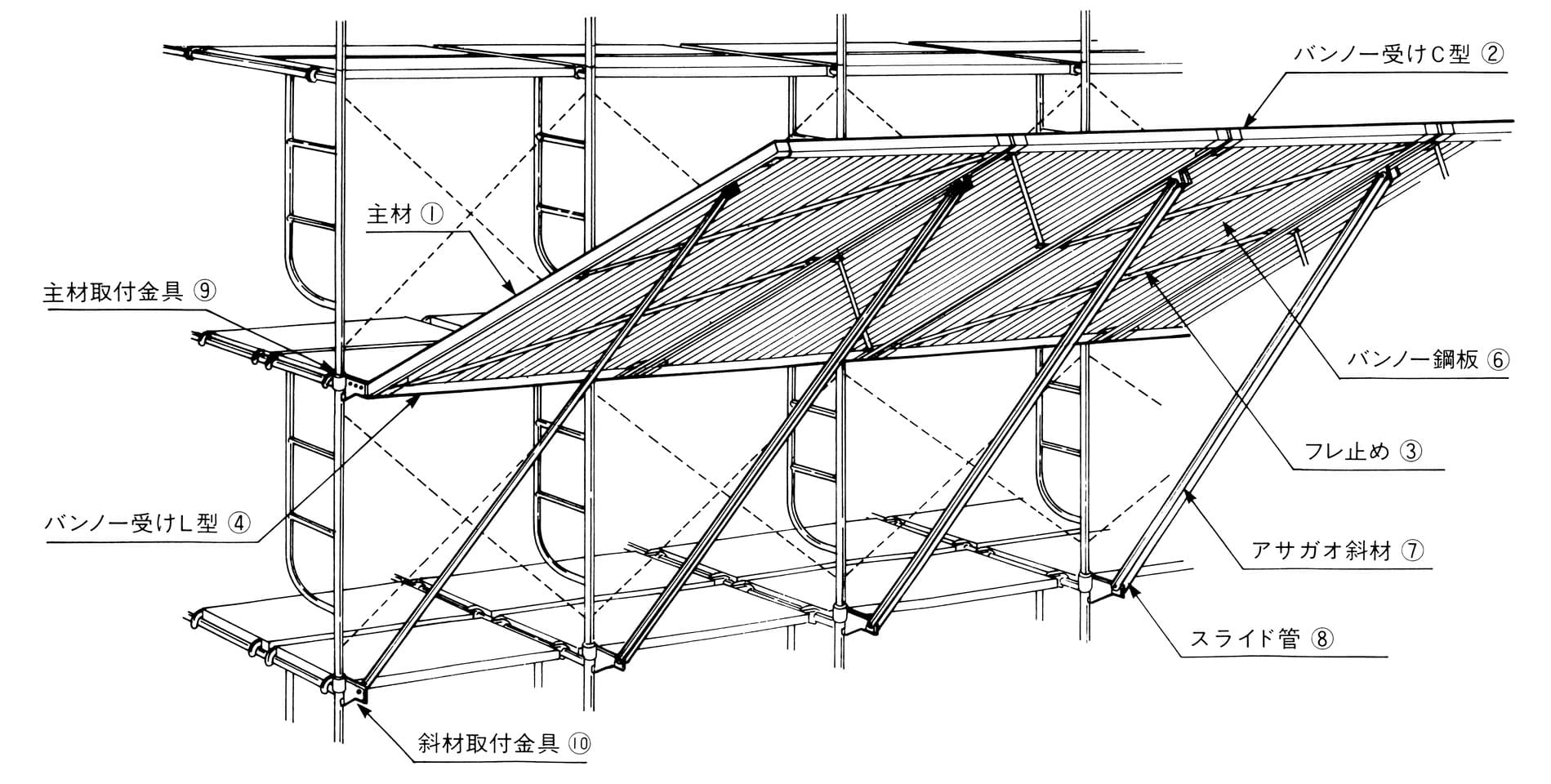

建築のための工事をする部分が工事現場の境界線から水平距離が5m以内でかつ地盤面からの高さが7m以上あるときは、資材などの落下物が通行人や隣家へ危害を及ぼさないように防護棚(朝顔)を設置する。朝顔のはね出しは、平面に対して、20~30°の角度で、足場から水平距離で2m以上とする。朝顔は、1段目を地上10m以下、2段目以上は下段から10m以下ごとに設ける。通常1段目は、5m以下に設け、敷材は15ミリ以上ひき材、または1.2㎜程度の波板を用いる

一般的には足場板を使います。